どうも、ドドド(@dododo_500)です。

新しくAI再構成入りの1.5T MRI装置が導入されましたので、印象を書き残しておこうと思います。

まだ、数回しか触ってないので、最初の印象です。

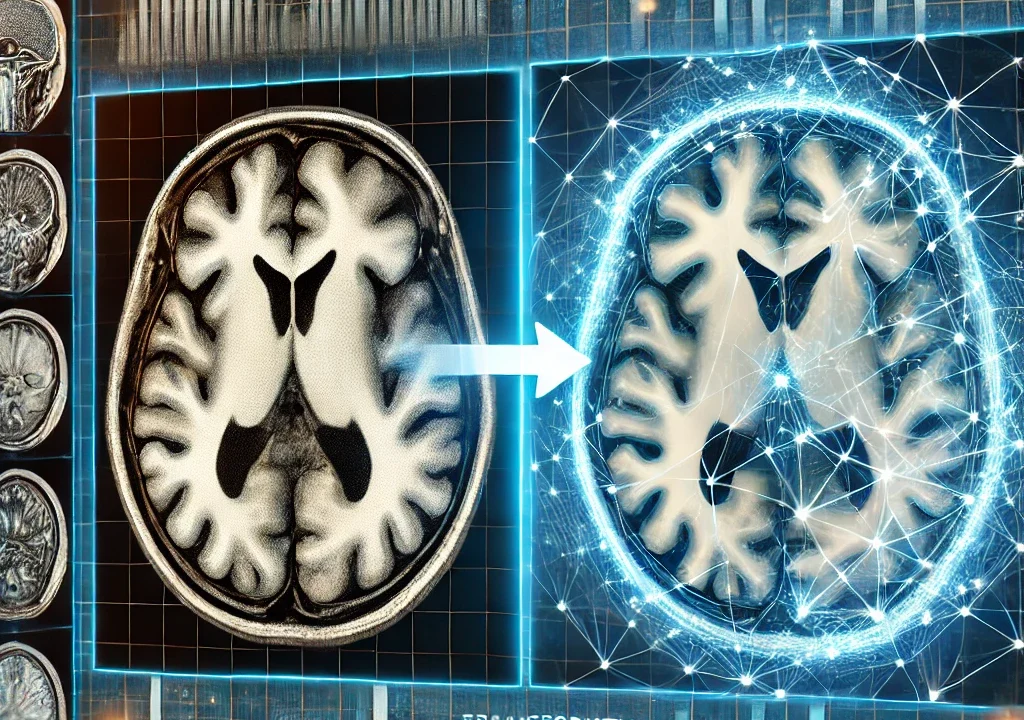

Deep Resolve概要

Deep Resolveは、MRI画像の質と検査効率を向上させるために開発された、AIを活用した画像再構成技術です。

公式な感じの説明

Deep Resolveは、主に以下の4つの機能で構成されています。

Deep Resolve Gain

画像内のノイズをAIが賢く除去し、クリアな画像を提供します。画像全体のノイズを均一に除去するのではなく、ノイズが多い部分だけを集中的に除去するため、画像がクリアになり、より小さな病変も見つけやすくなります。この処理は、追加の撮影時間を必要とせず、リアルタイムで行われます。

Deep Resolve Sharp

画像の解像度を向上させ、よりシャープで詳細な画像を実現します。AIが、低解像度の画像から高解像度の画像を予測して再構成することで、細かい構造や境界線がよりはっきりと見えるようになります。これにより、診断の精度向上に貢献します。

Deep Resolve Boost

rawデータから直接高画質の画像を再構成することで、検査時間を大幅に短縮します。全身のさまざまな部位に適用でき、シーメンスのSMS(Simultaneous Multi-Slice)技術と組み合わせることで、さらに高速化することも可能です。例えば、膝の検査が2分以内で完了することもあります。

Deep Resolve Swift Brain

脳のMRI検査に特化し、マルチショットEPI(Echo Planar Imaging)という高速な撮影方法とAI再構成を組み合わせることで、約2分で脳全体の検査を完了することができます。EPIで起こりやすい画像の歪みを補正する機能も備わっています。ただし、この技術は特定の3T MRIシステムでのみ利用可能です。

個人的な説明

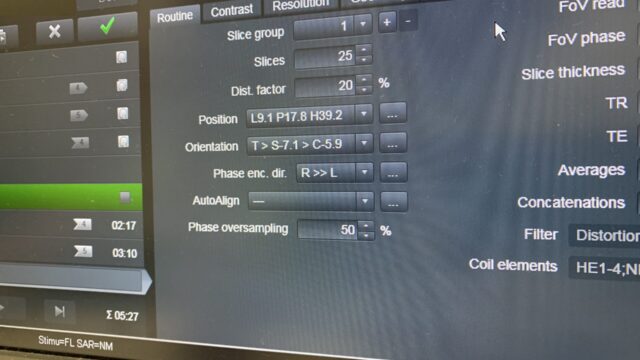

・Deep ResolveなどのAI再構成は、2025年3月時点でTSEのみ使用可能です。

・デノイズのDRB(ディープレゾルブブースト)と高分解能化のDRS(ディープレゾルブシャープ)があります。

・grappaありきのデータを教師として学習しているため、Deep Resolveを使用する時はgrappa2以上がデフォルトで入ります。

・grappaありきで学習しているため、展開エラーなどg_factorを消すことができ、grappa3とかgrappa4も余裕でいけます。例えばgrappa2/SMS2の4倍速なら、grappa4のみの4倍速の方が画像は綺麗です。

・DRSは体感で1.3-1.4倍の分解能になります。基本的にインターポレーション(ZIP、zerofill)をして、AI再構成で0以外の学習した値を入れています。

・通常のインターポレーションはk空間の外側を0で埋めるため、実収集したデータとの境界にフィルタをかけてトランケーションアーチファクト対策をしており、それがボケの原因になっていました。しかし、DRSでは0ではない値を入れているためボケずに高分解能化が可能です。

HASTE × AI

・特にHASTE(SSFSE)がいい意味でヤバい。

・DRSにより高分解能化ができるため、位相マトリックスを少し下げてもOK→ブラーリング低下。

また、DRBで展開エラーもなくなるのでgrappa4を使用できる→ブラーリング低下。DRB でデノイズできるので、grappa4でも高SNR、バンド幅も上げられるのでさらにブラーリング低下。

条件にもよりますが、1番後ろのエコーでも160msくらいでシングルショットが撮像できる!もうTSE要らないんじゃないかと思いました。

・HASTEのリードアウトタイムも短いのでfat satの効きが、Deep ResolveなしのHASTEと比べてめちゃくちゃ良い。

・特に胎児の撮像が楽になった.

・NEX2で使えるmoco(モーションコレクト)とDeep Resolveは併用できない。

・ここまでくると脊椎もHASTEでいけるんじゃないかと思ったが、骨にボケ感がでてちょっとイマイチ。動きでどうしようも無いときくらいはHASTEでいいかもしれないが、積極的には使えない。

TSE × AI

・もう1.5Tの画像じゃない。下垂体や前立腺などは3T推奨されているが、Deep Resolveがはいっていれば1.5Tで十分。それどころか、AI再構成のない3Tなら、AI再構成ありの1.5Tのほうが綺麗だし速いまである。

・1.5Tだと磁化率アーチファクトも少ないし、SARが上がりにくいので全脊椎造影の検査など、AI再構成のない従来と比べて50パーセント以下の撮像時間で検査可能。撮像時間が短い分、患者さんが辛くて動いてくることも少なく、さらに綺麗になりやすい。

・ただ、SIEMENSのAI再構成に限った話ではないが、速く撮像できるようになった分、しっかり造影剤が分布される前に撮像終了してしまう恐れがある。特に頭部領域での小さな脳転移の検出などは造影後5-10分空けた方が良いので、例えばT2WIを造影後に撮るなど、効率よく、造影後の時間調整をする必要性というか有用性がある。

今後個人的にやってみたいこと

・舌や喉などの撮像で、grappa4にSMS2を入れたトータル8倍速での時短撮像。舌や喉は特に動きが出やすく、収集を効率化して時短にした方が、しっかりと時間をかけて収集した画像よりも綺麗になると思われます。

・腹部骨盤領域でTSEのT2を撮像しているが、全てHASTEに置き換えできるかもしれません。コントラストの検討は必要です。

・2D-TSEを1mmや2mmのマイナスギャップなどで撮像し、仮想3Dとして使用する。3Dはどうしてもコントラストの面で2Dに劣るので、2Dを薄いスライスで撮ることでコントラストがありつつ、MPRにも耐えうる画像が撮像できないか。